Le carbone est constamment échangé, de manière naturelle, entre des réservoirs (substrat géologique, sols, plantes, océan et atmosphère) mais les activités humaines perturbent ces flux par des émissions de dioxyde de carbone et de méthane, ainsi que des changements d’usage des sols. Les sources et puits anthropiques sont calculés dans chaque pays signataire de l’accord de Paris; à l’échelle régionale les chiffres sont diffusés par l’OEB (Observatoire de l’Environnement en Bretagne). Est-il possible de séquestrer davantage de carbone, et dans quelle mesure la séquestration peut-elle contribuer à l’objectif de réduction des émissions ?

Séquestration de carbone par les sols bretons : un potentiel faible

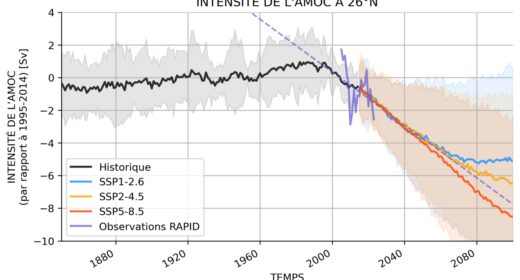

En parallèle des émissions du secteur agricole, les variations de stock de carbone dans les sols et dans les plantes doivent être prises en compte dans le bilan global. Les plantes, qu’elles soient agricoles, sylvicoles ou issues de zones naturelles, séquestrent du CO2 de l’atmosphère lors de leur croissance par photosynthèse. Ainsi, la végétation stocke du carbone dans sa matière, qui lors de sa dégradation alimente ensuite le carbone organique du sol. Celui-ci présente de fortes variations géographiques : l’INRAE1 estime qu’en moyenne à l’échelle nationale, un sol de prairie ou de forêt contient plus de 81 tonnes de carbone par hectare, contre 52 pour des vergers ou des cultures. L’essentiel du carbone en Bretagne est stocké dans les sols et les litières (environ 650 Mteq CO2 sur les 780 MteqCO2 stockées). Les forêts souvent mises en avant comme puits de carbone en France, ne représentent que 14% des surfaces en Bretagne (contre 30% à l’échelle française). Le potentiel de stockage en France a été évalué par l’INRAE, qui rappelle que ce stockage n’est pas permanent. En Bretagne en 2016, la variation annuelle nette des stocks générait un puits de carbone d’environ 2 MteqCO2 à comparer aux 14,3 MteqCO2 annuelles émises par le secteur agricole2 (Figure 1). L’essentiel de ce puits était lié à l’accroissement de la forêt, un puits de carbone de 2,5 MteqCO2.

Figure 1 : Bilan des stocks et flux de carbone en équivalent CO2 liés à l’agriculture bretonne (source des chiffres : Ceresco & Solagro, 2023). Ces chiffres sont représentatifs des années 2010-2016. Dans les années récentes, les émissions ont baissé mais la séquestration a diminué également (les estimations plus récentes de l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne étant de 1 MteqCO2). Réalisation HCBC.

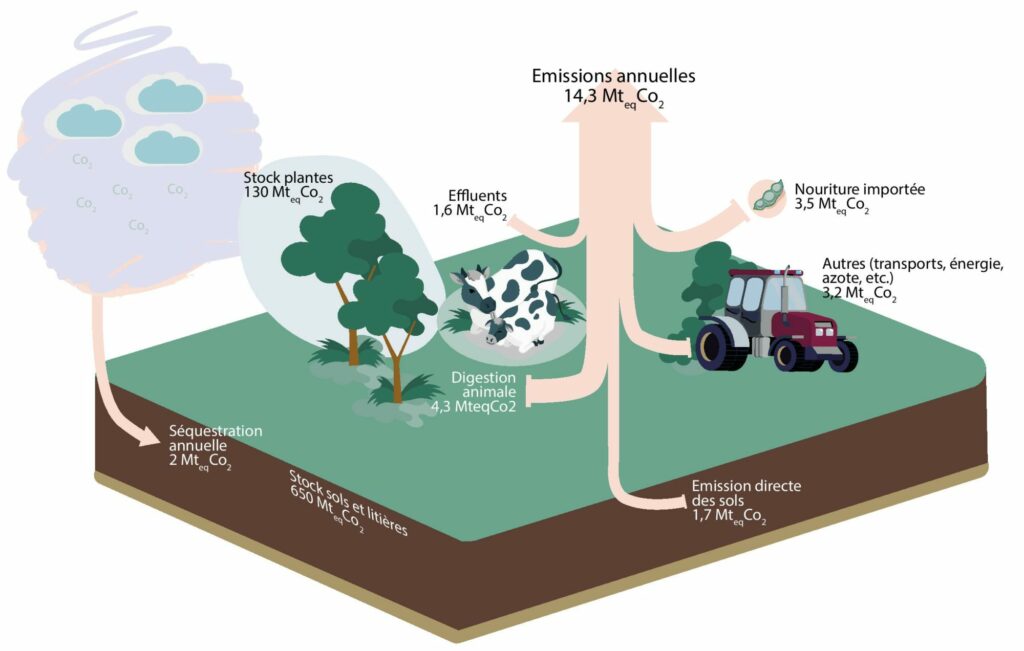

Concernant l’augmentation du stockage de carbone dans le sol, les marges de manœuvre sont relativement faibles en Bretagne, les sols étant déjà très riches en carbone avec l’épandage des déjections animales depuis plusieurs décennies, notamment dans la partie sud-ouest de la Bretagne qui est très proche de la saturation en matière organique (Figure 2). Cette problématique est renforcée par le fait que, ces dernières années, la longueur des haies a décliné (1000 km/an) et des sols ont été artificialisés (2400 ha/an) entraînant des émissions de 0,5 MteqCO2/an. En conséquence, les scénarios de décarbonation de l’agriculture bretonne3 s’appuient surtout sur la reconstitution des haies bocagères4, la maîtrise de l’artificialisation et le maintien des prairies permanentes.

Figure 2 : Contenu du sol en carbone organique (g/kg) sur la profondeur 5-15cm.

Source : UMR 1069 SAS INRAE – L’Institut Agro Rennes-Angers, https://geosas.fr/solsdebretagne/#

Les matériaux agro-sourcés : une autre manière de stocker du carbone

Les plantes agricoles séquestrent environ 1,5 kg de CO2 par kg de matière. De ce fait, si cette matière est utilisée pour fabriquer des matériaux à longue durée de vie, comme pour l’isolation de bâtiments, ce stockage de carbone biogénique à long terme contribuera à l’atténuation du changement climatique. On peut estimer la quantité séquestrée en fonction du matériau (Tableau 1). Il est intéressant de réfléchir à l’usage de ces gisements de matériaux agrosourcés, et plus particulièrement les filières qui permettent de valoriser les résidus de culture, comme la paille de blé ou les moelles végétales (anas de lin, chènevotte de chanvre). L’autre gain vis-à-vis du réchauffement climatique vient de ce qu’on appelle le “principe de substitution” : utiliser un matériau biosourcé permet aussi d’éviter les émissions fossiles liées à la transformation et au transport du matériau qu’il remplace.

Ainsi, le secteur agricole breton aurait un intérêt économique et écologique à développer des matériaux à longue durée de vie (ex : bâtiment, nautisme, automobile) à base de résidus agricoles. Certains collectifs se sont implantés en Bretagne dans ce but, comme la Fédération Bretonne des filières Biosourcées, l’association Lin & Chanvre en Bretagne ou le Collectif Paille Armoricain (CPA).

| Type de matériau bio-sourcé | Quantité de carbone par kilogramme de matière sèche | Masse potentielle* de CO2 séquestrée par kg de matériau |

|---|---|---|

| Paille de blé et de lin | 440g | 1,44kg |

| Chènevotte de chanvre | 470g | 1,54kg |

| Bois feuillu | 480g | 1,57kg |

| Bois résineux | 500g | 1,63kg |

Tableau 1: Estimation du contenu carbone et de la séquestration de CO2 pour différentes matières agricoles et forestières5.

*la masse potentielle correspond au fait qu’un kg de carbone biogénique équivaut à 3,67kg de CO2 prélevés dans l’atmosphère

Importance d’une approche régionale systémique : exemple de la paille de blé

Le CPA a réalisé une étude6 pour estimer les besoins en paille et confronter les différents usages que l’on peut en faire. Ce sujet est critique en Bretagne car certaines années notre région est importatrice de paille de blé : la production annuelle en Bretagne est insuffisante pour satisfaire la totalité des besoins en litières animales. Les deux raisons principales de ce déficit en paille sont d’une part les relativement faibles surfaces de cultures céréalières (env. 550 000 ha) comparées aux cultures fourragères (env. 930 000 ha) ; et d’autre part, la paille étant un résidu de culture, sa valorisation n’est pas systématique et elle est encore souvent broyée et laissée sur le champ.

Lorsqu’on parle de valoriser la biomasse, quelle qu’elle soit, il faut considérer les probables conflits d’usages de la ressource. Dans le cas de la paille de blé, plusieurs débouchés sont possibles : litière animale, énergie, intrant organique ou matériau. Du point de vue du changement climatique, l’usage en tant que matériau permet une plus longue séquestration du CO2 atmosphérique, donc un plus grand bénéfice. Mais par ailleurs, ne pas laisser la paille sur le champ peut conduire à devoir utiliser plus d’intrants d’origine fossile, et à diminuer le contenu du sol en matière organique. Ainsi, il est nécessaire de bien comprendre les marchés en place et les besoins de chaque filière pour éviter les éventuels “effets rebond” liés à une trop forte demande en ressource.

La Bretagne produit environ 1 million de tonnes de paille chaque année, dont 78% sont utilisés en litière animale et 17% sont laissés sur le champ. En comparant ce marché de la paille et celui du bâtiment, le CPA estime qu’1,2% de la paille bretonne suffirait à isoler thermiquement 10% des constructions neuves de la région. Il n’y a donc a priori pas de concurrence d’usage, pour un marché potentiel permettant de séquestrer durablement 15 500 tonnes de CO2 par an, en plus des émissions évitées par substitution d’isolants synthétiques et par l’économie d’énergie de chauffage des logements.

Photo 1 : Exemple d’utilisation de paille de blé en construction à Séné (56), © Thibaut Lecompte.

L’incontournable réduction des émissions de gaz à effet de serre

Le stockage additionnel de carbone dans les sols est l’une des solutions considérées pour limiter les concentrations de CO2 dans l’atmosphère, mais ce stockage, qui repose surtout sur le développement de la forêt, est remis en cause par le changement climatique. Ainsi le puits de carbone des forêts françaises a été divisé par deux en dix ans7 à cause des attaques d’insectes ravageurs sur des arbres fragilisés par les sécheresses à répétition. Le potentiel de stockage dans les sols en Bretagne est faible, le stockage dans les matériaux biosourcés est infime en comparaison des émissions.

Les émissions territoriales8 du secteur agricole en Bretagne sont en forte baisse : 10,4% de moins entre 2018 (9,7 teqCO2) et 2023 (8,7 teqCO2), essentiellement du fait de la diminution du cheptel. Il faut poursuivre ces tendances mais en évitant que la diminution du cheptel ne soit compensée par des importations d’aliments carnés ; l’évolution de l’alimentation doit se faire simultanément9. En parallèle, le développement de filières de matériaux et d’énergie agro-sourcés pourrait permettre à la fois d’assurer un complément de revenu aux agriculteurs et de limiter les émissions d’autres secteurs économiques. L’atteinte des objectifs d’atténuation du changement climatique passe donc principalement par une trajectoire de sobriété alimentaire et énergétique, et doit être envisagée à l’échelle du territoire, par une analyse systémique tenant compte de l’ensemble des secteurs économiques et de leurs interactions.

Titre : Agriculture et séquestration de carbone

Auteur : Haut Conseil Breton pour le Climat

Année de publication : 2025

Type : Rapport

Citation : HAUT CONSEIL BRETON POUR LE CLIMAT, 2025, « Agriculture et séquestration de carbone », Bulletin annuel 2025, p. 27-30

- Réchauchère, 2019. https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20Etude%204p1000.pdf ↩︎

- Ceresco & Solagro 2023, op. cit. ↩︎

- Ibid ↩︎

- Viaud & Kunnemann, 2021, https://hal.science/hal-03180168/document ↩︎

- Lecompte, 2024 : https://doi.org/10.51257/a-v2-c8124 ↩︎

- https://www.batylab.bzh/wp-content/uploads/230613_fiche-ressource-bzh_a5.pdf ↩︎

- HCC, Rapport annuel 2024, https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-annuel-2024-tenir-le-cap-de-la-decarbonation-proteger-la-population/ ↩︎

- Les émissions territoriales ne prennent pas en compte les aliments du bétail importés ni la fabrication des engrais. ↩︎

- Shift Project, 2024, op. cit. ↩︎