Les facteurs atmosphériques (température, humidité, vent, rayonnement, pluie) influent en permanence sur la croissance animale et végétale1. Par le passé, des fluctuations climatiques moyennes de quelques dixièmes de degrés sur plusieurs décennies ont entraîné une amélioration ou une dégradation des conditions climatiques affectant la production agricole. Des travaux d’historiens comme ceux de E. Leroy-Ladurie2 ont mis en évidence, via l’étude des dates de récoltes, des prix et des rendements agricoles, des périodes de réchauffement (optimum climatique médiéval) ou de refroidissement (Petit Âge Glaciaire entre les XVe et XVIIIe siècles) ayant eu de graves répercussions sociopolitiques. Aujourd’hui, si certaines productions agricoles sont remises en cause à plus ou moins long terme par le changement climatique, de nouvelles opportunités peuvent aussi apparaître pour la région.

L’agriculture bretonne en première ligne

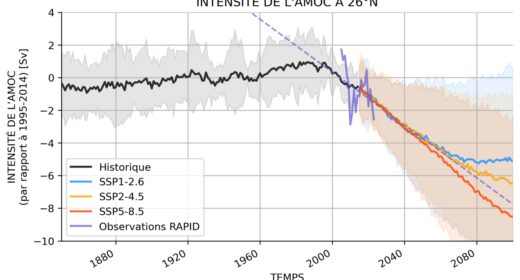

A partir des années 1950, la forte croissance des productions et des rendements a relégué au second plan les problèmes liés aux aléas climatiques. Mais au cours des deux dernières décennies, les rendements ont plafonné, soulignant les limites à l’intensification de la production. Les observations montrent aussi des changements profonds dans la physiologie des plantes : l’augmentation des températures (et secondairement du taux de CO2 pour certaines d’entre elles) accélère généralement leur croissance, entraînant une précocité plus grande de leurs stades phénologiques (c’est à dire leur développement en fonction de la saison). Ainsi, les dates de floraison des pommiers ont avancé d’une à deux semaines, et les dates de récolte du blé et du maïs ont connu des avancées spectaculaires au cours des soixante dernières années3 (Figure 1). Dans le même temps, des conditions thermiques plus chaudes ont rendu certaines productions davantage dépendantes de la ressource en eau, d’où les impacts forts des dernières grandes sécheresses (2003, 2022) qui ont frappé la région.

De leur côté, les animaux aussi ont des gammes optimales de température favorisant le bien-être. L’index température – humidité (THI), couramment utilisé pour l’élevage, montre par exemple que les vaches peuvent présenter des signes de stress thermique dès que le THI atteint 68 (ce qui correspond par exemple à une température de 23°C et 40% d’humidité)4. Au-dessus de cette valeur, les animaux dépensent plus d’énergie pour réguler leur température corporelle, augmentent leur fréquence respiratoire et leur rythme cardiaque et développent une transpiration plus abondante avec des risques de mortalité5. Des modifications comportementales sont aussi observées comme une diminution de l’alimentation allant de 10 à 35% par jour et une augmentation de la consommation d’eau. Ces modifications entraînent, par exemple, une baisse de la production laitière : suivant l’intensité et la durée du stress, cela peut représenter une perte de 2 kg à 4 kg de lait par jour avec une dégradation de sa qualité ainsi qu’une augmentation des infections et un impact sur la reproduction.

Des productions actuelles menacées

La poursuite du changement climatique pose la question du maintien possible des productions agricoles actuelles. Ainsi, la figure 1 présente des dates d’avancées théoriques des cultures qui, dans la réalité, seront pour certaines incapables de se développer dans un climat plus chaud et contrasté au niveau de la pluviométrie saisonnière. Au-delà de la modification des régimes moyens, l’augmentation en fréquence de certains événements extrêmes aura des impacts forts sur les productions céréalières : fortes pluies d’automne ou de printemps gênant les semis et labours, fortes chaleurs provoquant l’échaudage pour le blé6 ou manque d’eau pour le maïs d’été. Pour beaucoup de cultures végétales, la pression des adventices, des ravageurs ou l’activité des auxiliaires seront également modifiées en intensité comme en termes de déphasage potentiel entre les cycles.

Figure 1 : Évolutions passées et futures des dates caractéristiques pour 4 productions représentatives de la Bretagne et une culture émergente (vigne). L’échelle horizontale correspond aux dates de l’année. Les carrés colorés dits « boîtes à moustache » expriment la variabilité interannuelle de la date d’atteinte du stade physiologique (médiane, quartiles, valeurs extrêmes). Quatre périodes de références sont représentées : 1951-1980 (bleu), 1994-2023 (vert), 2031-2060 (orange) et 2071-2100 (rouge). Modèle et scénario utilisés : CNRM-Aladin63, RCP 8.5. Inspiré des travaux menés dans le cadre des programmes de recherches CLIMATVEG7 et FERMADAPT8. Réalisation HCBC.

Pour l’élevage, les modélisations réalisées par Ceresco et Solagro sur le portail européen Agri4Cast indiquent une dégradation de la situation d’ici 2050 avec un nombre de jours d’inconfort thermique pour les bovins qui passera d’environ 10-15 jours par an actuellement à 20 jours par an pour le sud de la Bretagne, et pourrait atteindre 40 jours certaines années, si la tendance actuelle d’émissions des GES se maintient. Des adaptations sont possibles : fractionner la distribution de l’alimentation, offrir de l’ombre aux animaux au pâturage, adapter l’alimentation en favorisant les sources d’énergie à dégradation lente, maintenir les animaux en bâtiment si celui-ci a un nombre suffisant de points d’abreuvement et une ventilation suffisante ou migrer vers des races issues de régions plus chaudes. Dans tous les cas, les choix des stratégies d’adaptation devront être multicritères pour rendre les systèmes de production plus résilients dans un contexte de changement climatique.

Des risques futurs multiples et (re)combinés

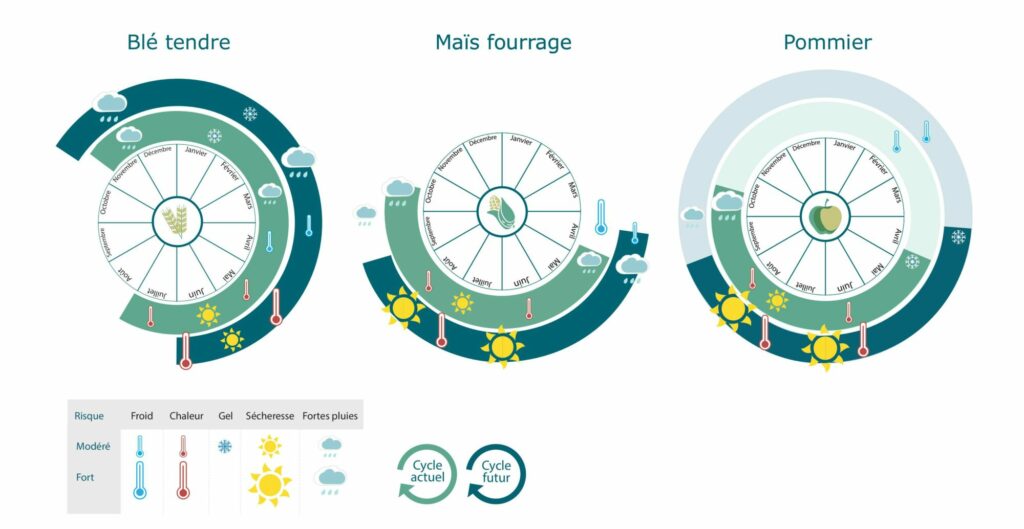

L’impact du changement climatique sur les productions végétales dépend de la culture pratiquée, des capacités d’adaptation en termes de pratiques et de sélection variétale. L’avancement des stades phénologiques peut réduire l’impact de certains aléas (la sécheresse d’été pour le blé) ou en augmenter d’autres (les pluies intenses en période de semis). La figure 2 reprend de manière systémique l’évolution probable des risques liés à trois types de productions végétales bretonnes actuelles. Des exemples détaillés par production et par région sont disponibles sur les sites des programmes FERMADAPT et CLIMA-

TVEG, déjà cités.

Pour toutes les productions, l’intensification des précipitations en début et/ou fin de cycle pourrait être défavorable. Les fortes chaleurs seront surtout problématiques pour le blé (échaudage) et les pommiers9. L’accentuation des dommages liés à la sécheresse estivale sera particulièrement préjudiciable pour les pommes et le maïs. Les contraintes liées au gel et froid pourraient diminuer mais le gel tardif de printemps ne disparaît pas et la baisse du nombre de jours froids en automne et en hiver pourrait impacter la vernalisation du blé ou l’entrée en dormance et l’induction florale pour les fruitiers.

Figure 2 : Evolution probable des risques climatiques associés aux cultures de blé tendre, maïs fourrage et pomme entre le climat actuel (cycle phénologique à l’intérieur en vert) et le climat futur (cycle phénologique à l’extérieur en bleu). Réalisation HCBC.

De nouvelles opportunités

Si certaines cultures semblent de moins en moins appropriées, voire condamnées à plus ou moins long terme, le changement des conditions climatiques permettra (et c’est déjà le cas) l’implantation (ou le retour) de nouvelles productions. Pour les plantes déjà présentes, l’acclimatation de variétés plus méridionales est aussi regardée de près par les professionnels. Puisque la température moyenne de Rennes d’aujourd’hui est celle de Bordeaux il y a 50 ans, les possibilités d’adaptation pourront s’inspirer des pratiques adoptées au sud de la région.

Depuis une dizaine d’années, les expérimentations sont nombreuses : pour la vigne, par exemple, les modifications réglementaires introduites en 2015 permettent désormais une production commerciale et de nouvelles parcelles apparaissent au-delà des limites historiques de son extension d’avant la crise du phylloxera10. De même, la culture du thé se développe depuis le début 2000. En plein champ, des essais de cultures d’arachides, de patates douces, de sorgho et de soja sont en cours montrant une capacité d’adaptation de l’agriculture bretonne.

Photos 1 et 2. De gauche à droite : parcelle de thé à Languidic (Morbihan) en octobre 2023 et parcelle de vigne à Plouguiel (Côtes d’Armor) en juillet 2023, © Valérie Bonnardot.

Titre : Un avenir incertain pour les productions agricoles bretonnes

Auteur : Haut Conseil Breton pour le Climat

Année de publication : 2025

Type : Rapport

Citation : HAUT CONSEIL BRETON POUR LE CLIMAT, 2025, « Un avenir incertain pour les productions agricoles », Bulletin annuel 2025, p. 8-11

- Merot et al, 2013. https://pur-editions.fr/product/5150/changement-climatique-dans-l-ouest ↩︎

- Emmanuel Le Roy Ladurie, 2020 (rééd.). « Histoire du climat depuis l’an mil ». Flammarion ↩︎

- OEB, 2021. « Résultats des travaux d’ORACLE 2021 », https://bretagne-environnement.fr/notice-documentaire/Resultats-travaux-oracle-2021-fiches-thematiques-etudier-relations-changement-climatique-agriculture ↩︎

- Collier et al., 2018. https://doi.org/10.1093/af/vfy031 ↩︎

- Morignat et al., 2014. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0093176 ↩︎

- Beauvais F., 2022. https://doi.org/10.1051/climat/202219003 ↩︎

- https://www.vegepolys-valley.eu/projet-climatveg/ ↩︎

- https://bretagne.chambres-agriculture.fr/chercheur-etudiant/nos-projets-de-recherche/climat-et-qualite-de-lair/fermadapt/ ↩︎

- Lagave J.F., 2022, « Les productions fruitières à l’heure du changement climatique ». Editions Quae. ↩︎

- Bonnardot at al., 2022. https://hal.science/hal-03757308/ ↩︎