La COP30 se déroule du 10 au 21 novembre 2025 dans la ville de Belém, la deuxième plus grande ville de l’Amazonie brésilienne. Cela peut sembler lointain pour la Bretagne mais en réalité les liens économiques avec cette région du monde sont particulièrement intenses comme l’illustrent les importations de soja, composant essentiel de l’alimentation animale bretonne. Cette demande en soja, acheté principalement au Brésil, contribue à la déforestation, à la perte de biodiversité et à des émissions significatives de gaz à effet de serre (GES). Cependant, depuis deux décennies des alternatives ont émergé pour limiter son impact environnemental.

Le tourteau de soja, un produit essentiel dans l’agroalimentaire breton

Le soja (Glycine max) est une plante de la famille des légumineuses (Fabaceae) originaire d’Asie orientale qualifiée d’oléagineuse du fait de sa haute teneur en huile. Ses fruits sont des gousses contenant de 2 à 4 graines dont le processus de trituration permet d’extraire l’huile. Les résidus solides, appelés tourteaux, représentent l’essentiel de la masse des graines et sont principalement utilisés dans l’alimentation animale. Plante exigeante en chaleur et en eau, la culture du soja est hautement mécanisée et mondialisée.

Le tourteau de soja constitue un pilier de l’alimentation animale moderne en raison de sa forte teneur en protéines (environ 40 %), de son profil en acides aminés équilibré, adapté aux besoins nutritionnels des ruminants, porcs et volailles, et de son faible coût. Il offre également une haute digestibilité et une bonne conservation, ce qui en fait une ressource efficace pour soutenir la production laitière ou carnée dans les systèmes d’élevage intensifs. A l’échelle mondiale, 77% du soja est ainsi produit pour l’alimentation animale. Au niveau national, les filières volailles sont les premières consommatrices de tourteaux de soja (44% du total), suivies par les bovins laitiers et mixtes (36%), les bovins à viande (8%) et les porcins (6%)1.

Les tourteaux représentent 30% de l’alimentation animale bretonne (derrière les céréales à 49%) et la part du soja dans ces tourteaux est proche de 50%. Autrement dit, en Bretagne, les tourteaux de soja représentent environ 14 % des matières premières utilisées dans les rations, un chiffre plutôt à la hausse sur les dernières années : la demande en soja reste donc soutenue et dope les importations en provenance du Brésil.

Photographie 1 : Un champ de soja dans le Mato Grosso (noter le fragment de forêt résiduelle à gauche…) ©V. Dubreuil, 2021

Un soja essentiellement importé du Brésil et qui constitue une part importante du trafic portuaire régional

Le Brésil, premier producteur mondial, est de loin le premier fournisseur de la France avec en moyenne 2 354 000 tonnes de soja exportées vers notre pays chaque année sur la période 2012-2021, soit 65 % des importations françaises de soja, le second pays, l’Argentine, ne représentant que 9 % du total des importations françaises. Le soja est principalement importé sous forme de tourteaux (82 %) de fèves (15 %) et d’huile (2 %) mais il faudrait y ajouter le soja « caché », présent dans des aliments transformés ou dans l’alimentation des animaux importés (poulet, porcs, produits laitiers). En valeur marchande en 2023, la France a importé du Brésil pour 835M€ de tourteaux de soja et 135 M€ de fèves de soja soit au total près de quatre fois la valeur du café et 6 fois la valeur des importations de jus d’orange de ce même pays2.

Comme il s’agit d’un pondéreux, le transport du soja se fait par bateaux et le trafic portuaire de nourriture animale se concentre dans les ports de l’ouest de la France, à proximité des territoires d’élevage intensif (Bretagne et Pays de la Loire). Le port de Nantes‑Saint‑Nazaire est la principale entrée pour le soja en France, soit en volume un peu plus d’un million de tonnes de soja (graines et tourteaux) par an qui alimentent majoritairement les élevages des Pays de la Loire et de Bretagne. Vient ensuite le port du Havre qui est le principal port du nord de la France pour les importations de soja. Pour ces deux grands ports, la part du soja est malgré tout secondaire par rapport au trafic d’hydrocarbures.

Il en va différemment des ports bretons, où les importations de soja (fèves, huiles et tourteaux) représentent environ le quart du trafic. En 2024, les fèves de soja constituaient par exemple 29% des marchandises importées dans le port de Brest, et les tourteaux de soja 20% des importations dans le port de Lorient3. Le Brésil constitue d’ailleurs le pays qui échange le plus en volume avec la Bretagne, essentiellement du fait du soja (qui représente 96% des échanges de marchandises entre les 2 territoires). En 2024, sur les 1 104 130 tonnes de soja importées dans les ports bretons, 71 % provenaient du Brésil. Dans le détail, le port de Brest a importé 600 424 tonnes de fèves de soja, dont 62 % en provenance du Brésil. Le port de Lorient a, quant à lui, importé 500 957 tonnes de tourteaux de soja, dont 82% en provenance du Brésil. Ces volumes représentaient respectivement 49% et 46% de l’importation de produits agroalimentaires des ports de Brest et de Lorient.

L’optimisation économique et les performances techniques permises par le soja pour l’alimentation animale, ainsi que pour toute l’agro-industrie (et une partie de l’activité portuaire) qui en dépend, s’accompagne cependant d’importants enjeux environnementaux.

Photographie 2 : Terminal Cargill de chargement du soja sur l’Amazone à Santarem, V. Dubreuil, 2017

Le soja est aussi un des moteurs de la déforestation en Amazonie

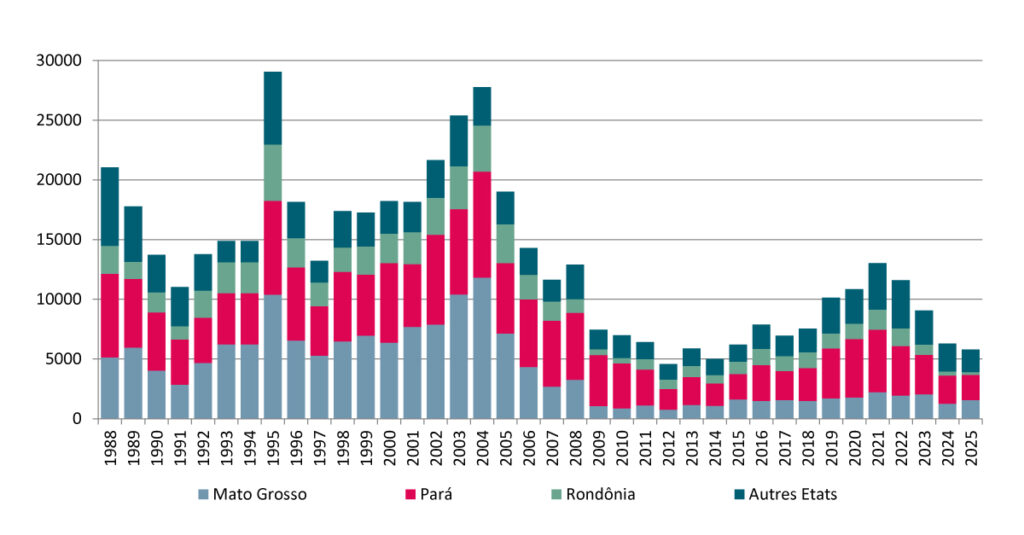

La déforestation en Amazonie a d’abord été planifiée par l’État brésilien : sous la dictature militaire à partir de 1964, le gouvernement lance des programmes de colonisation (construction de routes, barrages, Plan d’Intégration National) pour développer la région et y installer des colons. L’ouverture de fronts pionniers juxtapose de grands domaines agricoles (élevage extensif, la part essentielle de la déforestation en Amazonie) et petites agricultures familiales4. La déforestation explose dans la décennie 1970, pour dépasser un total cumulé de 200 000 km² vers 1980.

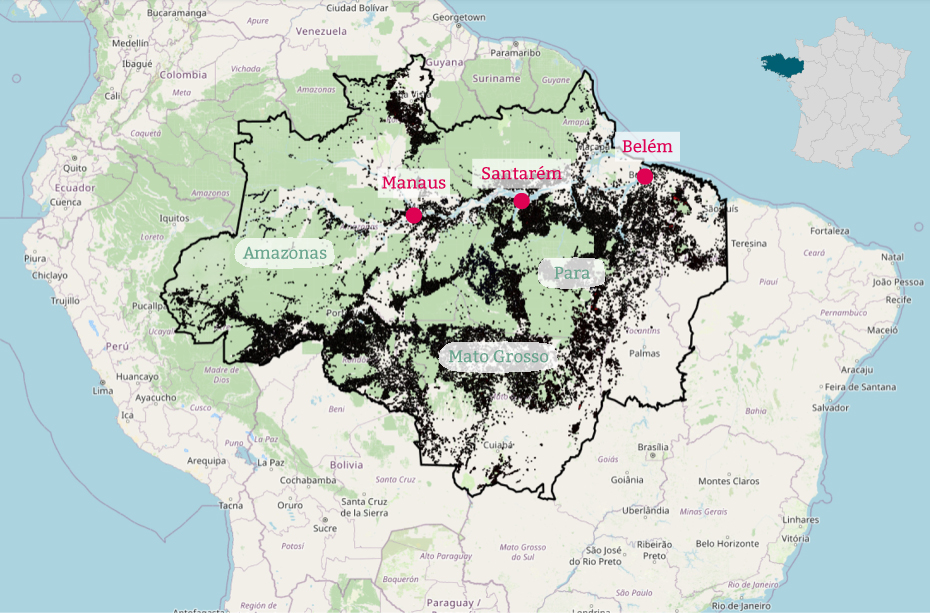

Dans les années 1990 et 2000, la déforestation se maintient à un niveau élevé et atteint des pics historiques en 1995 et 2004. Les facteurs changent et l’agriculture industrielle et la culture du soja gagnent le nord du Brésil, soutenues par la demande mondiale (notamment chinoise). Entre 2000 et 2005, près de 112 000 km² de forêts disparaissent et l’Etat du Mato Grosso devient l’épicentre de cette expansion totalisant à lui seul une déforestation équivalente à la superficie de deux départements bretons5. L’Amazonie devient alors une zone majeure de production, concentrant près de 36,5 % du soja brésilien en 2020, contre moins de 2 % en 1974. En 2004, les émissions de gaz à effet de serre du Brésil atteignent leur maximum soit 3,6Gt.eq.CO2 dont plus des deux-tiers liés à la déforestation6.

A partir de 2004, le Brésil met en place des politiques de contrôle strictes7 : surveillance satellitaire (PRODES), sanctions, création d’aires protégées, politiques aidées par l’instauration d’un « moratoire du soja »8 interdisant en Europe les achats provenant des terres récemment déboisées9. La conjoncture économique (taux de change) devient également moins favorable. Le résultat est une réduction de 80 % du déboisement annuel, avec un minimum historique en 2012. Dans le même temps, l’expansion du soja s’appuie sur de nouvelles techniques (intensification des pratiques via la double culture) et infrastructures : asphaltage de la route Cuiabá–Santarém et création de nouvelles installations portuaires sur l’Amazone. Par ailleurs, si la déforestation baisse depuis 2004, la dégradation de la forêt et des savanes se poursuit, notamment lors des grandes sécheresses et incendies des années 2005, 2010, 2015 et 202010.

Après la réforme du Code forestier (2012) qui assouplit les règles environnementales et surtout sous le gouvernement Bolsonaro (2019-2022), les moyens de contrôle de la déforestation sont réduits. L’exploitation agricole et l’élevage repartent à la hausse, soutenus par la hausse des prix mondiaux, la spéculation foncière et les incertitudes concernant la poursuite du moratoire sur le soja venant d’Amazonie. Certains producteurs contournent par ailleurs l’embargo en utilisant des terres déjà ouvertes par l’élevage bovin, ou en transférant les cultures vers d’autres zones, déplaçant ainsi la frontière de déforestation notamment dans les savanes (cerrados) de l’intérieur du pays. Au total, si la surface déforestée par an reste inférieure aux niveaux du début des années 2000, elle se stabilise à un niveau élevé et culmine en 2022 avant de baisser à nouveau11. En effet, depuis 3 ans, la reprise d’une politique active de surveillance et de contrôle semble à nouveau porter ses fruits avec un chiffre provisoire de la déforestation en 2025 de « seulement » 5 796km² (équivalent d’un cinquième de la superficie de la Bretagne). Les chiffres de 2024 montrent un total d’émissions de GES au Brésil légèrement supérieures à 2Gt dont moins d’un tiers lié à la déforestation12. Ainsi, malgré certains progrès temporaires dus au moratoire et au renforcement du contrôle entre 2005 et 2015, la filière du soja a été et reste un moteur structurel de la déforestation, à la fois directement — par la conversion de forêts en champs — et indirectement — par la valorisation foncière et le déplacement des activités d’élevage vers de nouvelles zones forestières.

Graphique : Evolution de la déforestation en Amazonie brésilienne en km² par an (Réalisation : HCBC à partir des données INPE-PRODES)

Carte : Déforestation en Amazonie : la forêt est en vert, la déforestation en noir (uniquement pour l’Amazonie brésilienne, le cerrado n’est pas inclu). En vert fond blanc le nom des Etats, en rouge les principales villes. La France (en gris) et la Bretagne (en bleu) sont à la même échelle. Réalisation V.Dubreuil-HCBC, à partir de https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/map/alerts?hl=en

Quelles alternatives au soja lié à la déforestation illégale ?

Si le soja demeure un ingrédient de choix en raison de sa performance zootechnique et économique, la dépendance de l’Europe et de la France à des chaînes d’approvisionnement mondialisées détruisant des écosystèmes aussi importants que la forêt amazonienne, constitue un élément de fragilité pour les systèmes d’élevage bretons, notamment par l’image négative que ces destructions véhiculent auprès d’une partie croissante des citoyens. Des pistes d’actions sont néanmoins possibles pour sortir de cette situation.

Il s’agit d’abord d’assurer une meilleure traçabilité des productions, notamment sur l’origine des importations et de garantir qu’elles ne mettent pas en péril écosystèmes, biodiversité et communautés traditionnelles de l’autre côté de l’Atlantique. C’est le sens du moratoire de 2006 qui a eu un impact certain mais dont la mise en œuvre pratique s’est heurtée à des difficultés et dont les modalités de sa continuité restent débattues. Ceci suppose une véritable volonté des acteurs privés et publics de mettre en place un système fiable de suivi et de certification.

Une autre direction est la substitution du soja importé par une production régionale (encore limitée), nationale, voire européenne. Une étude de 202213 montre qu’à besoin de soja constant, une autosuffisance de 50 à 100% est atteignable en Europe, sous les climats actuels et futurs, moyennant de consacrer 4 à 11% des terres cultivées au soja. Il faudrait ainsi augmenter les surfaces actuelles consacrées en Europe à cette culture d’un facteur 2 à 3 pour une autosuffisance à 50% et d’un facteur 5 à 6 pour une autosuffisance à 100%. Cette augmentation permettrait par ailleurs de réduire l’usage des engrais azotés de 4 à 17% sur le continent européen. Pour la France, les productions de soja pourraient ainsi croître fortement d’ici à 2070, notamment sur un axe Bordeaux – Strasbourg, du fait du réchauffement climatique, à condition que cette culture, largement irriguée, n’aggrave pas les tensions sur la ressource en eau. Reste néanmoins, la question des coûts de production (produire du soja en Amérique du Sud coûte moins cher qu’en France et en Europe) et du poids de certains lobbies qui n’ont aucunement intérêt à ce que la dépendance de l’Europe au soja brésilien diminue.

La culture du soja peut aussi, au niveau des exploitations, trouver une place intéressante dans les rotations culturales et contribuer à la diversification. Mais il peut aussi être en partie substitué par des fourrages produits sur place, et des protéines végétales locales dans le cadre de systèmes moins intensifs ou à plus forte valeur ajoutée.

Plus généralement, l’exemple du soja illustre la complexité des interactions entre un système agricole largement mondialisé, une alimentation humaine toujours largement dépendante des productions d’origine animale, et les choix et orientations économiques et politiques à différentes échelles.

- https://hal.science/hal-03128009v1 ↩︎

- https://agriculture.gouv.fr/bresil ↩︎

- https://www.bretagne.bzh/app/uploads/sites/4/2023/02/Plaq_Ports_commerce_A4_2023-web.pdf ↩︎

- https://shs.cairn.info/revue-espace-geographique-2008-1-page-57?lang=fr ↩︎

- https://doi.org/10.1007/s10668-016-9889-1 ↩︎

- https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/emissoes/emissoes-de-gee-por-setor-1 ↩︎

- https://doi.org/10.3390/su12125093 ↩︎

- https://www.deforestationimportee.ecologie.gouv.fr/produits-concernes/article/soja ↩︎

- https://doi.org/10.1038/s43016-020-00194-5 ↩︎

- https://www.mdpi.com/2072-4292/14/2/338/htm ↩︎

- https://journals.openedition.org/echogeo/24214 ↩︎

- https://www.oc.eco.br/emissoes-do-brasil-tem-a-maior-queda-em-16-anos/ ↩︎

- https://www.nature.com/articles/s43016-022-00481-3 ↩︎