L’agriculture est le résultat d’une adaptation ancienne ou plus récente des pratiques (incluant le choix des espèces et des variétés cultivées) aux conditions pédoclimatiques locales. En conséquence, le changement climatique va se traduire par l’imposition de différents types de stress aux végétaux (canicules, sécheresse, …). Cet accroissement du stress peut avoir des effets opposés en termes sanitaires. Dans de nombreux cas, les plantes affaiblies sont plus sensibles aux ravageurs et aux maladies, venant amplifier les effets négatifs des conditions météorologiques adverses. Inversement, il est fréquent que les plantes les plus vigoureuses soient également plus appétentes pour les ravageurs ou plus sensibles aux maladies. Dans ce cas, une amélioration des conditions sanitaires pourra partiellement compenser la réduction de productivité résultant de ces conditions adverses. Enfin et surtout, le changement climatique impacte le développement des populations de ravageurs des cultures et les dynamiques épidémiques des maladies des plantes.

Le changement climatique impacte les ravageurs et maladies des plantes

Les études montrent qu’en l’absence de protection contre les ravageurs (parasites animaux) et maladies (fongiques, virales ou bactériennes), plus de 30% de la production agricole mondiale serait perdue1. Il est donc crucial pour la Bretagne, grande région agricole, d’anticiper les conséquences qu’aura l’évolution du climat sur la santé des végétaux cultivés et d’imaginer les moyens de faire face à ces nouvelles menaces. La plupart des ravageurs sont des organismes poïkilothermes (c’est-à-dire ne maîtrisant pas leur température corporelle). Leur métabolisme est donc très dépendant des températures auxquelles ils sont soumis. Avec l’augmentation des températures, les ravageurs et les agents infectieux devraient ainsi être plus nombreux à coloniser les plantes cultivées, plus précocement, et devraient se développer plus rapidement, entraînant de fortes pullulations et épidémies. Ainsi, chez les lépidoptères (famille des papillons) ravageurs, le nombre de générations annuelles présente un gradient nord-sud en France (de 1 à 2 voire 4 générations par an pour la tordeuse de la grappe, Lobesia botrana ou le carpocapse du pommier, Cydia pomonella)2. Le même schéma s’observe pour les pathogènes réalisant plusieurs cycles annuels. Or, le nombre de générations est souvent un déterminant majeur de la nuisibilité de ces organismes.

La plupart des maladies sont causées par des champignons et nécessitent généralement un niveau élevé d’humidité pour se transmettre. Ainsi, les printemps et étés humides sont particulièrement favorables au développement d’épidémies (mildiou sur pomme de terre, tomate ou vigne). A noter, cependant, que les canicules estivales, dont la fréquence devrait augmenter en Bretagne, sont souvent défavorables au développement des populations d’insectes ravageurs3 et que de longues périodes de sécheresse peuvent provoquer une interruption des épidémies fongiques. Par ailleurs, le changement climatique va modifier les aires de répartition des ravageurs et pathogènes avec une tendance à l’expansion vers les pôles, du fait que leur distribution est plus sensible aux températures minimales subies qu’aux maximales4. On peut donc s’attendre à voir s’installer en Bretagne de nouvelles espèces à affinité plus méditerranéenne.

La complexité des interactions rend l’anticipation difficile

Les principes exposés ci-dessus suggèrent une relation simple et mécanique entre climat et santé des plantes. L’accroissement des températures devrait entraîner des pullulations plus fréquentes des ravageurs. L’augmentation ou la réduction des précipitations devrait se traduire par une augmentation ou une réduction de la fréquence des épidémies fongiques. En réalité, la situation est plus complexe car résultant des interactions entre les organismes impliqués, tous sensibles aux modifications des conditions climatiques. Ainsi, si un accroissement des températures semble favorable au développement des populations de ravageurs, il impacte également la vitesse de développement des végétaux (et donc la durée de leur disponibilité pour les ravageurs) et celle des populations d’auxiliaires des cultures, ennemis naturels de ces ravageurs.

La synchronisation phénologique (plante, ravageurs, ennemis naturels) est un déterminant majeur du succès parasitaire. Ainsi, par exemple, la colonisation des céréales d’hiver par les pucerons vecteurs de virus à l’automne nécessite que le semis ait eu lieu antérieurement au vol de colonisation. Le recul de cette date de vol, en l’absence de modification des dates de semis, entraînera un accroissement du risque pour l’agriculteur. D’une manière générale, prédire l’effet du changement climatique nécessite d’évaluer son impact sur les trois composantes du système et surtout sur leurs interactions. Cette prédiction est difficile et la recherche dans ce domaine est très insuffisamment développée pour que des prédictions fiables soient établies.

Des pistes d’adaptation reposant sur la diversification agricole existent

Une première piste d’adaptation repose sur l’adoption de nouvelles variétés ou de productions plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques et sanitaires lorsqu’elles existent. En parallèle, il sera nécessaire de repenser la sélection variétale en mettant l’accent sur une meilleure rusticité face aux aléas climatiques, aux ravageurs et aux maladies, plutôt qu’en recherchant la maximisation du rendement5. Les pratiques devront également s’adapter, avec, par exemple, la modification des dates d’implantation des cultures pour réduire leur vulnérabilité aux ravageurs et pathogènes.

Plus généralement, il sera nécessaire de faire évoluer les systèmes de production. Les menaces que fait peser l’agriculture conventionnelle intensive sur la biodiversité et sur la santé humaine et environnementale, notamment par sa dépendance aux intrants de synthèse (pesticides, fertilisants), conduisent déjà la profession à opérer une transition agroécologique. Il s’agit de réduire l’empreinte environnementale avec la substitution des pratiques actuelles par des méthodes inspirées du fonctionnement des écosystèmes naturels (SFN – solutions fondées sur la nature). Or, la littérature montre que ces pratiques contribuent également à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et accroît sa résilience6.

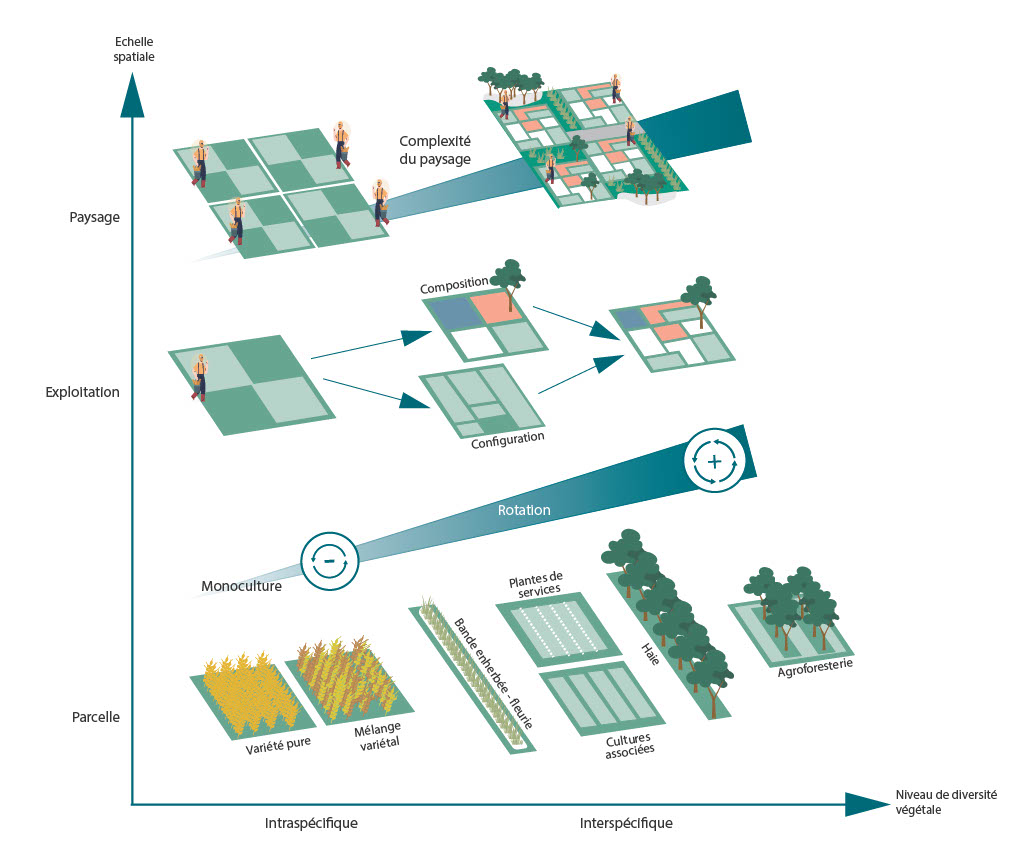

L’un des principes majeurs de la transition agroécologique est la diversification végétale7, qui peut s’effectuer à différents niveaux (Figure 3). A l’échelle de la parcelle, un mélange de différentes variétés d’une même espèce ou de plusieurs espèces (blé et pois, par exemple) peut être cultivé. La diversification peut également intervenir par l’implantation de milieux semi-naturels autour des champs (maintien ou ajout de haies, bandes fleuries, bandes herbacées, plantes de services permettant d’attirer les auxiliaires ou de repousser les insectes ravageurs). A plus grande échelle (exploitation, voire paysage si une réflexion peut être menée sur plusieurs exploitations), la diversification des cultures pourra reposer sur une réduction de la taille des champs, une diversification des assolements et/ou un allongement de la durée des rotations.

Figure 1 : Les différentes modalités de diversification considérées dans l’expertise scientifique collective (ESCo) “Protéger les cultures en augmentant la diversité végétale des espaces agricoles” (Tibi et al. 2023)

La diversification végétale favorise la biodiversité, notamment les auxiliaires des cultures en leur offrant des proies alternatives lorsque les insectes ravageurs ne sont pas encore présents et des refuges micro-climatiques leur permettant de s’abriter des épisodes de gel ou des vagues de chaleur. Cependant, cette diversification végétale a un coût principalement porté par les agriculteurs quand les bénéfices en termes de protection de la biodiversité s’évaluent au niveau de la société. Des mesures d’accompagnement financier devront donc être mises en place pour développer ces pratiques à une échelle paysagère. Ceci nécessite d’évaluer économiquement les services écosystémiques par une approche pluridisciplinaire et d’interroger les mesures actuelles de soutien financier à l’agriculture.

Photo 1 : Bande fleurie dans un champ étudiée dans le cadre d’un projet de recherche, © Benoît Canto.

Titre : Changement climatique et santé des plantes

Auteur : Haut Conseil Breton pour le Climat

Année de publication : 2025

Type : Rapport

Citation : HAUT CONSEIL BRETON POUR LE CLIMAT, 2025, « Changement climatique et santé des plantes », Bulletin annuel 2025, p. 12-14

- Oerke & Dehne 2004. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2003.10.001 ↩︎

- Reineke & Thierry 2016. https://doi.org/10.1007/s10340-016-0761-8 ↩︎

- Wu et al. 2024. DOI : https://doi.org/10.3390/insects15020100 ↩︎

- Skendžic et al. 2021. https://doi.org/10.3390/insects12050440 ↩︎

- Rolland et al. 2012. « Courrier de l’environnement de l’INRA », n°62, décembre 2012, 71-85 ↩︎

- Altieri et al. 2015. https://doi.org/10.1007/s13593-015-0285-2 et Dittmer et al. 2023. https://doi.org/10.1007/s00267-023-01816-x ↩︎

- Tibi et al. 2023. « Protéger les cultures par la diversité végétale », Versailles, Editions Quae, 132 p. ↩︎