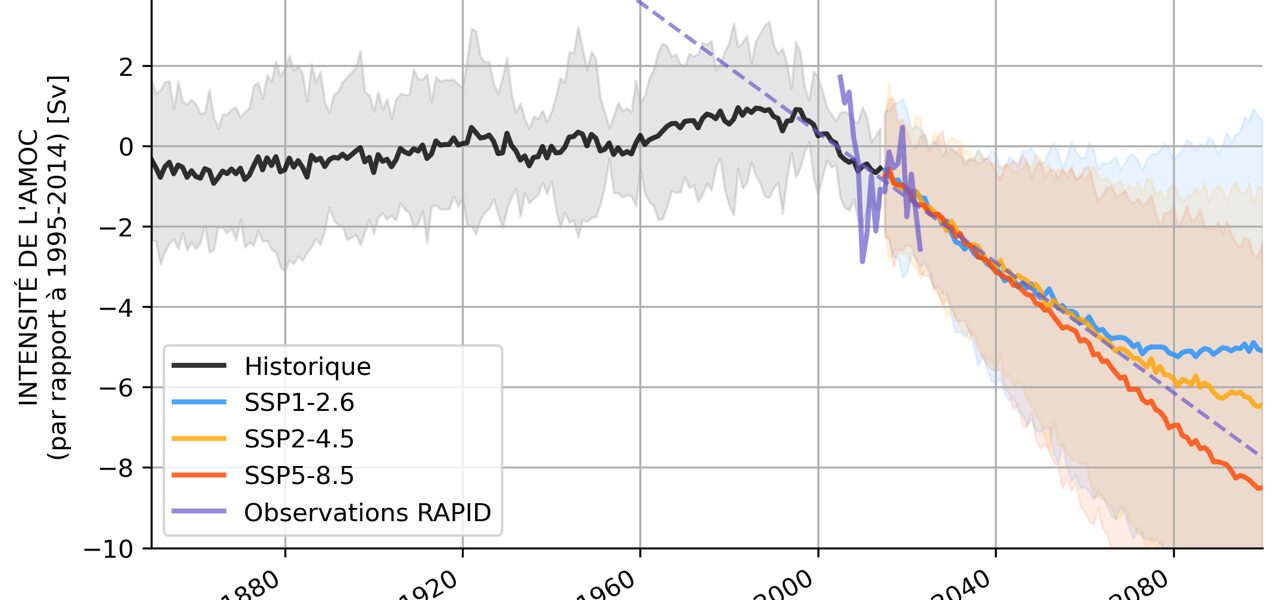

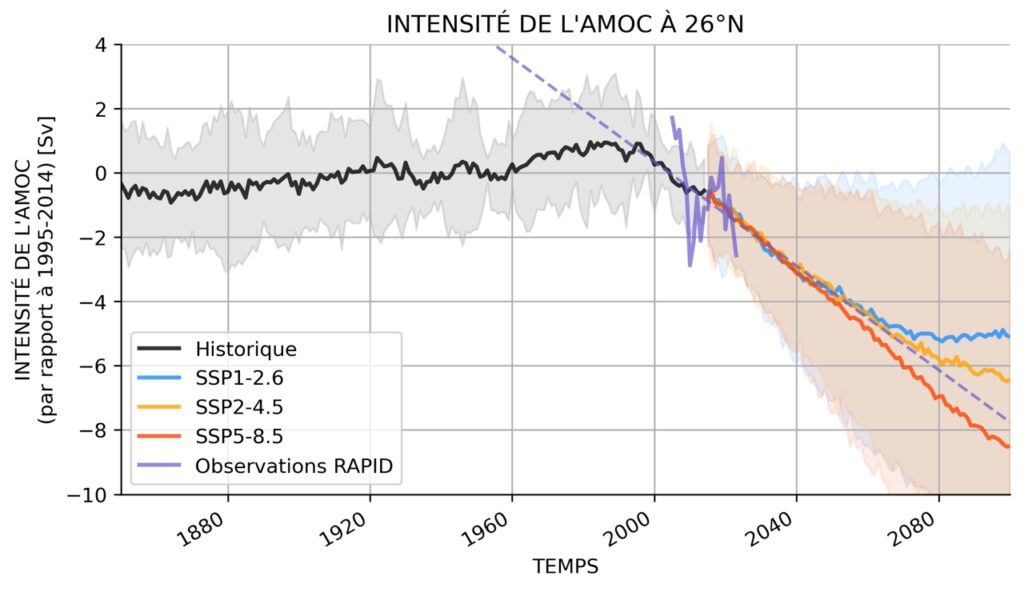

“Le Gulf Stream va-t-il s’arrêter ?”. Dans son bulletin en 2024, le HCBC rappelait les conclusions du GIEC (2021) concernant non pas le Gulf Stream (qui ne va pas s’arrêter) mais l’ensemble de la circulation méridienne Atlantique (AMOC1), qui comprend un courant chaud de surface venant baigner les côtes européennes (dérive Nord Atlantique, alimentée en partie par le Gulf Stream) et un courant de retour froid et profond. En se basant sur des modélisations océan-atmosphère, le GIEC a conclu que l’AMOC allait se réduire de 24 à 39% d’ici la fin du siècle, ralentissement lié au réchauffement de surface dans les mers polaires et à l’apport d’eau douce en excédent (augmentation des précipitations, des débits des fleuves Arctiques, et de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland). Le GIEC a aussi souligné que ce ralentissement de l’apport de chaleur par l’océan n’était pas suffisant pour enrayer le réchauffement de l’Europe de l’Ouest d’ici 2100. Les publications plus récentes confirment pour la plupart ce diagnostic, illustré par la figure.

Que va-t-il se passer après 2100?

Une étude publiée en Août 20252 prolonge les simulations du changement climatique jusqu’en 2300, le temps nécessaire pour intégrer des processus moins rapides engendrés par l’augmentation des gaz à effet de serre (comme la pénétration de la chaleur en profondeur dans l’océan).

Cette étude permet de confirmer que, quel que soit le modèle utilisé, l’AMOC et le transfert associé de chaleur et de sel en surface depuis les tropiques vers les pôles va diminuer fortement à long terme. Les eaux subpolaires de surface, moins salées donc moins denses, se mélangeront moins en profondeur et maintiendront davantage en surface l’eau douce des pluies et des apports des rivières, ce qui par rétroaction diminuera encore leur densité et le mélange profond. Ces eaux se réchaufferont plus vite en été, mais se refroidiront par contre plus vite en hiver. Dans certains modèles, on observe même, pour les scénarios de moindre émissions, des refroidissements hivernaux localisés malgré le réchauffement global, l’extension des glaces de mer contrebalançant le réchauffement.

Quel serait le climat de l’Europe avec une AMOC très affaiblie ? Les changements les plus importants se produiraient en Scandinavie. Au nord de l’Europe, la modification du transport de chaleur par l’océan peut impacter la glace de mer; si elle s’étend, celle-ci a un effet de rétroaction sur le climat en réfléchissant davantage de rayonnement solaire que la surface sombre de l’océan. Les hivers y seraient donc plus rudes. A la latitude de la Bretagne, plus au sud, les conséquences seraient amorties et concerneraient aussi essentiellement l’hiver. Ainsi, sur la côte Pacifique américaine, qui ne bénéficie pas d’une circulation océanique méridienne analogue à celle de l’Atlantique Nord, les hivers ne sont que très légèrement plus frais qu’en Bretagne : 5,8°C de moyenne en janvier à Vannes contre 4,5°C à Seattle à la même latitude (normales 1961-1990).

Observer pour mieux comprendre et prévoir

L’évolution incertaine de l’AMOC et le fort impact potentiel de son affaiblissement font l’objet de recherches très actives et de débats dans la communauté scientifique que l’on peut résumer ainsi :

- L’AMOC n’est observée directement par un réseau de mesure in situ à 26°N que depuis 2004. Compte tenu de la variabilité, la faible tendance observée sur 20 ans n’est pas significative et il faudra attendre 2040 ou 2060 pour observer de manière robuste le signal d’affaiblissement3 .

- Les projections sont encore très imparfaites: pour l’AMOC, les modèles ne représentent pas encore fidèlement l’ensemble des dynamiques complexes des courants dans les mers Nordiques et en Arctique ainsi que des échanges avec la circulation globale. De nouveaux processus sont continuellement mis en lumière par les chercheurs, par exemple le rôle des remontées d’eau au large de l’Antarctique4 ou encore la densification croissante des eaux en Arctique5 qui pourraient contribuer à stabiliser l’AMOC et à la maintenir dans le futur.

- Si certaines analyses statistiques ont suggéré que l’AMOC était proche d’un changement de régime, les indicateurs statistiques ont été récemment remis en cause6. Dans ce contexte, la campagne “Crossroad” menée au large de Terre Neuve sous la direction de chercheurs Ifremer7 apportera des éléments pour approfondir la connaissance des changements en cours.

Le ralentissement de l’AMOC n’est qu’une parmi la douzaine d’incertitudes (ou points de bascule) identifiées par le GIEC sur l’évolution du climat du siècle prochain. Elles concernent les émissions de méthane liées à la fonte du permafrost, l’effet des incendies à répétition sur la végétation et le cycle du carbone, et toutes les autres boucles de rétroaction de la biosphère terrestre et marine. Certaines conclusions du 6ème rapport du GIEC seront certainement révisées dans le 7ème rapport qui paraîtra en 2029.

Gérer l’incertitude

Face à ces incertitudes, le premier impératif est donc bien d’accentuer la mobilisation pour stopper au plus vite (pas dans 20 ans !) la croissance des émissions de gaz à effet de serre, et ainsi de limiter à la fois l’importance du ralentissement de la boucle thermohaline, mais aussi de le retarder le plus possible. La France a défini une trajectoire pour informer son plan national d’adaptation (+4°C en France en 2100). Si nous ne parvenons pas à faire baisser les émissions rapidement et de manière profonde, le climat à la fin du siècle ne sera pas stabilisé et s’adapter dans un tel contexte sera illusoire. La gestion de ces incertitudes pose également question : jusqu’à quel niveau de précaution doit-on aller face à des problèmes dont les impacts et les coûts associés seront très élevés et les délais pour s’en protéger pourraient se chiffrer en décennies, mais avec des probabilités d’occurrence encore très mal évaluées? Les menaces qui planent sur le siècle prochain nous appellent à agir dès maintenant à tous les niveaux: dans les entreprises, les collectivités, et au niveau individuel, pour faire baisser les émissions et déployer des stratégies d’adaptation “sans regret”, comme l’isolation des logements qui protège de la chaleur et du froid, ou les solutions basées sur la nature qui favorisent la résilience des écosystèmes et des populations.

Figure : Observations, simulations et projections futures de l’AMOC. Observation directe de l’AMOC par le réseau RAPID, montrant sa forte variabilité (mauve), simulations du passé par les modèles de climat (noir) et projections futures du déclin selon plusieurs scénarios (couleurs). La tendance observée de l’AMOC sur la période 2004-2024, matérialisée par la droite mauve en pointillés, correspond bien aux tendances modélisées. Réalisation: Arthur Coquereau (thèse de doctorat UBO/ISblue, novembre 2025).

- Atlantic Meridional Ocean Circulation ↩︎

- Drijfhout et coll., 2025, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/adfa3b ↩︎

- McCarthy et coll., 2025, https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025GL115055 ↩︎

- Baker et coll., 2025, https://doi.org/10.1038/s41586-024-08544-0 ↩︎

- Artun et coll., 2025, https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu1794 ↩︎

- Zimmerman et coll., 2025, https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2024GL112415 ↩︎

- https://www.flotteoceanographique.fr/Toutes-les-actualites/Campagne-Crossroad-Comprendre-la-mecanique-des-courants-oceaniques ↩︎